|

| 紙モデルA |

メモリ液晶とくれば腕時計型デバイス(通信機能が未実装なのでスマートウォッチとは呼ばない)

腕時計と名乗るには、リストバンドなどを取り付ける機構が必要だ。

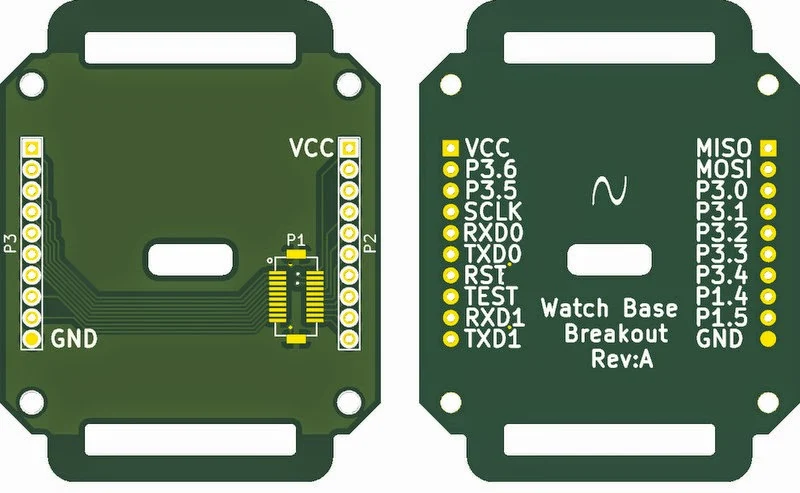

CAL.430FRはのんびりと海をわたっているようなので、今度は腕時計用のPCBパーツを設計して製造発注した。 MEMSセンサなどを実装する余地はたくさんあるのだけど、今回は諦めた。

ブレイクアウト基板なので、20ピンのコネクタは、2mmピッチのピンヘッダ2本で引き出している。

デバッグ用土台でもあり、構造部材でもある。

今回の試行錯誤ポイントだった、上下の長穴は20mm幅のストラップホール。

選択肢の20mm幅のストラップに対応。

|

| 紙モデルB |

腕時計のストラップには2種類の付け方があって、DIY的には、今回発注した基板のようにストラップを通す長穴をPCBに設ける例が多い。 このバンドはG10ストラップという名前がついていて、NATO軍の規格らしい。

バネ棒でバンドを取り付ける、一般的な腕時計に通すことができる。 写真のものは1000円台で正規品ではない。 (黒だと思って発注したらダークブラウンだった)

バネ棒を基板に固定してみる

|

| PCBにバネ棒をはめ込む |

写真はユニバーサル基板にバネ棒を固定したプロトタイプだが、横穴をうまいこと開ければかっちりはめることができた。 強度が心配だが、すこし引っ張っても問題なさそう。 これなら、PCBのみで構造が完結しそうだ。

とりあえず、基板が届いたらバネ棒バージョンも試作してみる。

残る検討点は風防(表面のスクリーン)とケース(外装)だろうか…