2022年に投稿するのをすっかり忘れていたら2023年になっていた。ということで今年もよろしくおねがいします。

主題としては、手元のマクロ撮影機材を比較する話。デジタル一眼レフとしてK-70を導入して数年になるが、最近ようやく標準ズームレンズ以外のレンズとしてHD PENTAX DA のマクロレンズ 35mmF2.8 Macro Limitedを入手。

マクロ撮影の領域については、Olympus TG-5でほぼ網羅されている。ほぼというのは、手軽さを追求した結果であり、一眼で真面目にマクロ撮影をしてこなかったという背景がある。一眼のキットレンズでも数十センチ離せば基板写真は撮れるので、画質の必要な用途でも棲み分けができていた。

iPhone13proもマクロ撮影が可能だが、こちらは普段あまり使っていないので比較に加えた。

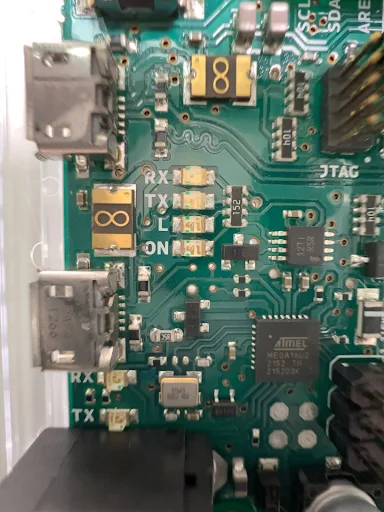

テスト撮影の被写体として、Arduino Dueを使う。適度に大きく、背の高い部品が生えていて、シルク印刷のエッジが出ているので比較には持ってこいだ。 (市場では物凄い値段になってしまっているけれど)

基板全体を撮影する

HD DA Macroは端までピントを出すためF8くらいまで絞った。TG-5も画角50mm相当で撮影する。iPhone13proは標準アプリとサードパーティアプリで撮影した。

|

| HD DA Macro 35mm 50mm相当 |

|

| TG-5 50mm相当 |

|

| iPhone13pro 26mm (Procamを使用) |

|

| iPhone13 pro 13mmクロップ状態(標準アプリ 26mm相当) |

APS-CサイズだとRAW画像の素性が良いので処理しやすい。ファインダーを覗けばピントも追いこめる。

TG-5は大抵AFで撮影しているが、実はピントが出ていない眠い画像になることが多かった。大画面で見るまで気づくのが遅れやすい。明るければいい写真が取れるし、RAW処理でノイズは目立たないレベルに持っていくことができる。

iPhone13 proはお任せで撮ると、被写体が近ければ超広角13mm 遠ければ広角26mmを使う。Dueの基板全体を写そうとフレーミングを行うと、標準アプリ上では倍率1倍表示でも、13mmカメラをクロップして撮影しており、26mmカメラの画像と比較すると塗りのキツい絵作りになっている。

高画質化のためにセンササイズ拡大を優先した結果、26mm広角があまり寄れなくなったことが原因だろう。

勝手に切り替わると困るときは、サードパーティの撮影アプリを使って使用するカメラレンズを固定すると良い。この問題、同じく望遠端も暗くて手振れが多い状況では広角カメラをクロップしようとする。確かに明るいレンズを優先して、失敗写真を減らすという目的では正しいのだが…。標準アプリは十分な光量とピントの合わせやすい綺麗な風景専用と割り切ったほうがよいだろう。

最大限拡大する

マクロレンズでどこまで寄れるかは気になるところ、この3機種ともかなり寄れる。拡大率と作業性でいうと顕微鏡モードとオプションでリングライトを備えるTG-5の圧勝になるが、HD DA Macroもかなり拡大できる。ワーキングディスタンス(WD)は20mm程度あった。一眼の最短撮影距離は被写体からセンサ面まで距離の話なので戸惑う。

iPhone13 proのマクロモードはかなり寄れるが、代わりに周辺収差がすごいことになる。これは14proでは改善されたと聞く。WDは15mm程度まで寄れるが、超広角レンズは本体の真ん中寄りに配置されていて、寄るにあたって光源を遮ってしまいがちだ。

|

| HD DA Macro 35mm 50mm相当 |

|

| TG-5 100mm相当 |

|

| iPhone13 pro 13mm マクロモード |

深度合成をする

奥行きのある被写体のすべての領域にピントが合った写真を撮る場合、被写界深度合成(Focus Stacking)を行う必要がある。複数の写真をソフトウェアで合成するのだが、結構手間がかかる作業だ。

|

| TG-5で深度合成したマザボの裏1 |

|

| TG-5で深度合成したマザボのCPUソケット裏のコンデンサ |

TGシリーズは撮影するだけで全自動で処理してくれるという特徴があり、手軽に深度合成した写真を撮影できる。合成まで任せるか、少しずつフォーカスをずらした画像を撮ってくれるフォーカスブラケット撮影が選べる。

RAW現像ソフトのSILKYPIX Developer Studio pro10には被写界深度合成機能があるため、K-70でもピントをずらしながら撮影し、PC上でRAWを合成するという形で処理できる。

せっかく頑張ってボケる光学系になったものを台無しにするようだが、iPhoneでもアプリによってフォーカスブラケット撮影が可能なものがいくつか見つかる。デスクトップの小物くらいのサイズでは寄れないことも手伝い、効果が限定的でわかりづらい。合成まで行ってくれるものは見つからず、PC上で処理した。マクロモードのレンズ収差を補えるかと思ったけれど、限定的な効果にとどまっている。

|

| HD DA Macro 35mm 50mm相当 F8をSILKYPIX10で5枚スタック |

|

| TG-5 被写界深度合成自動モード 80mm相当 |

|

| TG-5 RAWをフォーカスブラケット撮影 SILKYPIX10で合成 |

|

| iPhone 26mmでフォーカスブラケット撮影 SILKYPIX10で合成 |

|

| iPhone13pro 13㎜ 1枚のみ |