2021年が始まった。去年も仕事はあったけれど、納品先に実際に出向いたのは一度だけだった。 日常がじわじわ侵食されていく中、今年はどうなることだろう。

そういう状況下では、実験装置の構成を、どこでも誰でもできるようにしておくという作業がたくさん出てくる。 最小限の装置でPC単体での遠隔開発が行えるような手段。似たようなものはお仕事でもワンオフで何度か作ってきて、今までも役立ってくれている。ということで昨年は仕事の合間に組み込み部品としての試作をいろいろ行っていた。

実際のところ、単体ではマイコン付きFETとシャントモニタでしかない。最近遊んでいるTinyAVR-0をMCUとして載せている。

機能としては以下のとおり。

・電源ONOFF制御

・INA226による0.5mA単位 ~4A程度までの電流測定、アラート通知

・電圧(スイッチ前後)の測定 セルフチェック機能

・コマンドサーボのようなデイジーチェーン接続

・拡張性

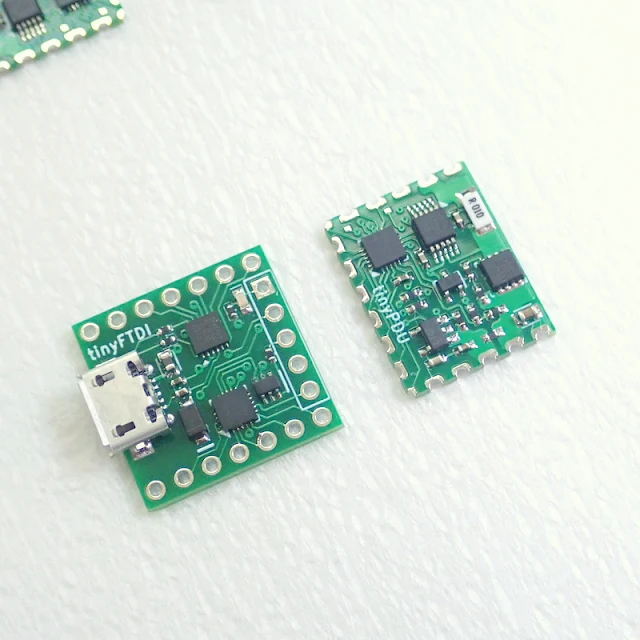

端面スルーホール加工にしてみた。他の基板への実装も簡単。

USB端子がついた基板は、TinyAVR-0つきFT234Xが載ったUSBシリアル変換器。UPDIプログラマ化できる試作例1 試験コントローラ

試験用冷蔵庫に入れて、庫内で電源制御や温度監視をさせてみた。

温度センサにはLMT01を複数繋ぎ、庫内や測定対象に取り付ける。

制御例。MegunoLink上でプロットと電源制御を行った例。

試作例2 試作OBC基板の電源制御、モード管理、状態監視

開発中にOBCの電流値を参照したり、電源制御段階ごとの異常検知や、ブートモード切替などをソフトウェア上から行える。実装と冗長性の検討が長引いて回路図段階で何回もやり直したおかげか、試作一号機はとりあえず元気に稼働し始めた。

たいていのシステムには複数の機能別ボードや異機種コントローラが内包されているものだけど、それらの動作を最適化しながら、HILS的なシステムを作りあげるのは結構大変。

個人的に、まずはベースバンド部、アプリケーションプロセッサ、ストレージみたいなまとまりを作りこむために、共通化配線とI/F基板1つでPCにつないで開発できることを目標としている。(電力規模100mW~1W以下)