12月と比べると見た目はあまり変わってないけど、中身のほうがだいぶ完成したFemtoCubeプロトタイプ機。この機体は最初から宇宙志向では無いので(考え方は流用したが)、気圧センサや地上仕様の照度センサなどを実装して、ワイヤレス気象センサとしての作り込みをすすめている。 過去作のローバーなどは、ひとつのマシンの制作にはそれほど時間をかけて来なかったけれど、それに比べると今回は回路的にだいぶ充実した構成になった。

プロトタイピング病を回避するために、ATmega328Pでできること(I/Oピン)という制限を課し、外形を制限してたけど、結構うまくいったと思う。

|

| 50mm角のキューブケースに収めるという制約は健在。 |

ブロック図

電源周りなどがまだ未完成だけれど、だいぶ完成形に近づいてきた。

A/D周り

照度、回路電圧、太陽電池発電電圧はAVRのA/Dを使う。内蔵Ref1.1Vに設定したので、測定電圧は抵抗分圧で電圧変換した。手持ちの1MΩ台の1608抵抗などを動員する。

電源電圧については、現在はバッテリから直に取り出しているため非安定化バスとなっている。電子系はDCDCも搭載していない状態だが、4.2V~3.0V程度でなら回路の動作範囲なので、回路電圧(=バッテリ電圧)を監視しておき、照度センサなどの電圧依存なセンサのために補正値を提供するという対応でよさそうだと判断した。(4.2V側が若干高めなので、3VくらいのLDOを挟んでもいいかもしれない・・・)

照度はS9706の電源端子と共用だが、明るさによっては電流がポートの許容範囲を超えそうで怖い。

とりあえずセンサ電源OFFでクロックダウン中の消費電流は実装前とあまり変わらずに済んでいる。

|

| 奥に立ってるのがRTC |

|

| カオス配線 |

|

| 電源系と電子系あわせて |

回路デバッグ周りの設計

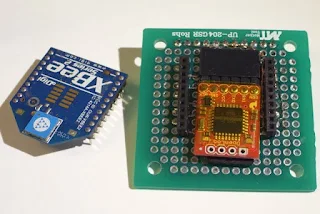

基板は電子系基板を中心として、下に電源、上にXBeeなどの通信系基板を載せる構造。3つは11ピンの貫通ピンヘッダで接続されている。

|

| 電源、通信バスを通しているので、隙間にプローブを挟んでデバッグできる。 |

|

| データ送受信ボード。XBeeかOpenlogで記録できるようにしてある。 電車ではOpenLogをつけて鞄に放り込んでおいた。 |

|

| XBee通信装備。 さぼてん計画の置土産です |