お正月は430M帯QFHアンテナの3代目を作り(前記事)、PC上のSDR#で衛星のCW信号をずっと追いかけてました。アンテナはそんなに問題なかったものの、ソフトウェアの設定で最初手こずっていたので少しまとめました。

SDRはハードウェアも安価で、USBでPCにつなぐだけなので入門しやすいですが、ドライバ設定や個体差のキャリブレーション、受信設定についてはユーザー任せです。

ソフトウェアも自由度が高くアップデートが頻繁にあるので、できれば手元には問題切り分けのためにちゃんとした無線機/広帯域受信機が一台あって、慣れ親しんだほうがやりやすいでしょう。

今回使用した機材

・Funcube Dongle pro+

・RTL-SDR (2種類)

・DJ-X11(確認用)

アンテナ

・145/430モノポールアンテナ 秋月

・自作430M帯QFHアンテナ

復調

・SDR# v1.0.0.1145

FCDやRTL-SDRを認識し、復調できるソフトウェアは幾つか種類がありますが、最近はもっぱらSDR#を使っています。必要な機能が揃っていて導入も簡単です。 プラグインでDDE経由のドップラーシフト補正もできます。 入れるときはStable版ではなくDev版の最新バージョンにしましょう。 周波数合わせがマウスだけで出来ます。

最新開発版を追いかけてインストールしていると、結構挙動が変わって混乱します。 インストール不要なので、設定確認のために古い環境も残しておきましょう。

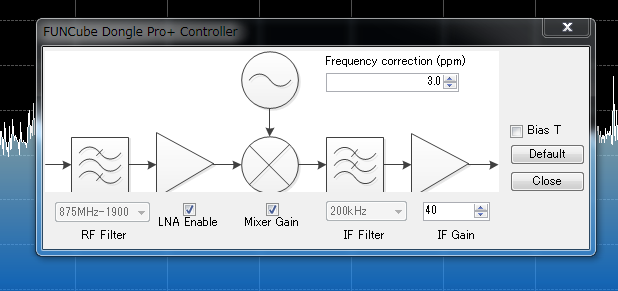

ここでは周波数校正値の設定とゲイン設定を確認します。

SDR#では、ドングルを接続し選択した状態でConfigureというボタンを押すと、各種ドングル向けのドライバ画面が出てきます。

とりあえずゲイン設定です。FCDのIF Gainの欄では最大で30~50dBまで設定できます。 最初はできるだけ上げていたのですが、これは失敗でした。 ノイズフロアも上がってしまい、信号が埋もれてしまっていました。 混信もあり、過大入力になって信号レベルが大変動するので良いことがなかったです。

私の環境では固定の全方位アンテナを使っていますが、Funcube Dongle Pro+ではIFゲインを25~30程度にすることで、衛星の信号をよく捉えられるようになりました。 秋月アンテナでも十分な感度があります。

衛星だと地上局設備のような多素子アンテナにつないだ場合はアンテナゲインが大きいので、LNAも切って、ゲイン設定はできるだけ下げたほうが良さそうです。

信号が見えたらハードウェアの周波数校正をします。設定周波数はハードウェア毎に個体差があり、実際に基準となる周波数を受信してみて合わせるのが確実です。 たいてい数kHzずれています。 衛星の信号はドップラーシフトも加わるため、ずれていると発見が難しくなります。

Config画面でppmを入力して合わせます。 手元のFuncubeDongle Pro+は0~3ppm、RTL-SDRは製品差が大きく、25~40ppm付近でした。

RTLSDRの場合、水晶の温度ドリフトの影響が大きいという報告があり、せっかく合わせても自己発熱でずれていっていしまうようです。 SGにつないでCWで聞いてみると、時間とともに周波数がずれていくのが直接観察出来ます。

改造例としてドリフトの少ない水晶や、TCXO(温度補償型)に換装する例もあります。

その点では、FCD Pro+は少し高いですがTCXO搭載であり、ドライバ不要で使えるのでハードルが低いです。 観測帯域が192kHzで十分であればおすすめです (アマチュア衛星には十分です)。

バージョンを移したら見直しと設定しなおしが必要になります。

あと、USBポートを変えたりしてドライバが再インストールされると、Configの設定が初期化されていることがあるので毎回確認しましょう。

本格的な校正には既知の信号源が必要ですが、無線機が手元になければ、SGを借りたり、目的の周波数帯付近に出ている局を探してだいたい合わせます。ACARSや航空管制で事前に周波数校正をしておけば、信号を聞くには十分だと思います。

SDR#を開いてドライバ調整、受信まで出来たら、細かい設定を見なおしてみます。

左の設定画面で重要な点です。

Radio 欄

・復調形式 : 形式にあわせます

・帯域フィルタ設定欄 : ここで数値を入力したり、WF画面上でマウスドラッグでも設定可能です。

SDR#のCW帯域は手動で最低10Hzまで絞ることができます。

・Squelch スレッショルドdBを設定しておけば、スケルチが効きます。

・ステップ数 : 何Hz飛ばしでシークするか設定できます。 細かく合わせられないと思ったらここを疑います。

・Correct IQ : SDRは中心周波数に機器由来のピークがでますが、これをカットしてくれます。

・Swap I & Q : I/Qのチャンネルを交換します。 これを間違えると周波数帯域が反転しているので、中心周波数で合わせると見えるのに、端では見えないという現象が・・・ 結構やられました。 FCD Pro+では反転させます。

同じ周波数を聞いているかどうかを確認するために、ハンディ受信機/トランシーバーがあると心強いです。

FFT Display 欄

・Resolution : CWなど微小な信号をWF(ウォーターフォール)画面で観測するなら重要です。初期値は4096段階ですが、CWを見ると分解能が足りなかったです。 PC性能と相談して32768程度まで上げました。

Frequency Manager 欄

幾つか周波数を登録しておくと楽です。

Recording 欄

記録形式は、復調した音声波形の記録と、BaseBand(I/Qデータ)をそのまま記録するモードの2つがあります。I/QデータはSDR#で記録時の中心周波数起点の帯域幅すべてを再生できるため、帯域内であれば、周波数を合わせ直して好きな形で復調することができます。 ファイルサイズはかなり大きいので気をつけましょう。

RTLSDRはConfigで帯域幅を絞ればファイル容量が減ります。 複数同時観測しないのなら、1Msps以下に絞っておいて良いと思います。

とりあえず羅列してみました。

調整が済んでいれば、ゲインの低い全方位アンテナでもビーコン信号なら比較的楽に見つけられます。 実は秋月で売っているハムバンドアンテナでもCWなら強力に見えて、条件が良ければFMパケットをデコードできることがあります。

衛星の飛来時間は変わっていくので、あとはいかにパスを逃さず受信できる環境を整えるかという問題になります。 ということで自宅ではSDR受信機を屋外設置して、ネットワーク経由でPCとつなげています。

これは最近上がったPocketQube規格の衛星、Eagle2のRTTYです。 全方位アンテナでもよく聞こえました。100ボーのFSKを視認できます。 この衛星の通信機は1個800円で買える100mW出力のRFICなので驚きです。

宇宙界隈は今年も忙しくなりそうです。

|

| PRISMのビーコンをドップラーシフト補正でとらえたもの。 アンテナは秋月のモービルアンテナ |

ソフトウェアも自由度が高くアップデートが頻繁にあるので、できれば手元には問題切り分けのためにちゃんとした無線機/広帯域受信機が一台あって、慣れ親しんだほうがやりやすいでしょう。

今回使用した機材

・Funcube Dongle pro+

・RTL-SDR (2種類)

・DJ-X11(確認用)

・145/430モノポールアンテナ 秋月

・自作430M帯QFHアンテナ

復調

・SDR# v1.0.0.1145

FCDやRTL-SDRを認識し、復調できるソフトウェアは幾つか種類がありますが、最近はもっぱらSDR#を使っています。必要な機能が揃っていて導入も簡単です。 プラグインでDDE経由のドップラーシフト補正もできます。 入れるときはStable版ではなくDev版の最新バージョンにしましょう。 周波数合わせがマウスだけで出来ます。

最新開発版を追いかけてインストールしていると、結構挙動が変わって混乱します。 インストール不要なので、設定確認のために古い環境も残しておきましょう。

ドングル側のドライバ設定

ここでは周波数校正値の設定とゲイン設定を確認します。

SDR#では、ドングルを接続し選択した状態でConfigureというボタンを押すと、各種ドングル向けのドライバ画面が出てきます。

とりあえずゲイン設定です。FCDのIF Gainの欄では最大で30~50dBまで設定できます。 最初はできるだけ上げていたのですが、これは失敗でした。 ノイズフロアも上がってしまい、信号が埋もれてしまっていました。 混信もあり、過大入力になって信号レベルが大変動するので良いことがなかったです。

私の環境では固定の全方位アンテナを使っていますが、Funcube Dongle Pro+ではIFゲインを25~30程度にすることで、衛星の信号をよく捉えられるようになりました。 秋月アンテナでも十分な感度があります。

衛星だと地上局設備のような多素子アンテナにつないだ場合はアンテナゲインが大きいので、LNAも切って、ゲイン設定はできるだけ下げたほうが良さそうです。

信号が見えたらハードウェアの周波数校正をします。設定周波数はハードウェア毎に個体差があり、実際に基準となる周波数を受信してみて合わせるのが確実です。 たいてい数kHzずれています。 衛星の信号はドップラーシフトも加わるため、ずれていると発見が難しくなります。

Config画面でppmを入力して合わせます。 手元のFuncubeDongle Pro+は0~3ppm、RTL-SDRは製品差が大きく、25~40ppm付近でした。

RTLSDRの場合、水晶の温度ドリフトの影響が大きいという報告があり、せっかく合わせても自己発熱でずれていっていしまうようです。 SGにつないでCWで聞いてみると、時間とともに周波数がずれていくのが直接観察出来ます。

改造例としてドリフトの少ない水晶や、TCXO(温度補償型)に換装する例もあります。

その点では、FCD Pro+は少し高いですがTCXO搭載であり、ドライバ不要で使えるのでハードルが低いです。 観測帯域が192kHzで十分であればおすすめです (アマチュア衛星には十分です)。

|

| Funcube Dongle Pro+ のconfig画面 |

|

| RTL-SDRのConfig画面 AGC設定が多い |

あと、USBポートを変えたりしてドライバが再インストールされると、Configの設定が初期化されていることがあるので毎回確認しましょう。

本格的な校正には既知の信号源が必要ですが、無線機が手元になければ、SGを借りたり、目的の周波数帯付近に出ている局を探してだいたい合わせます。ACARSや航空管制で事前に周波数校正をしておけば、信号を聞くには十分だと思います。

SDR#上の設定

SDR#を開いてドライバ調整、受信まで出来たら、細かい設定を見なおしてみます。

左の設定画面で重要な点です。

Radio 欄

・復調形式 : 形式にあわせます

・帯域フィルタ設定欄 : ここで数値を入力したり、WF画面上でマウスドラッグでも設定可能です。

SDR#のCW帯域は手動で最低10Hzまで絞ることができます。

・Squelch スレッショルドdBを設定しておけば、スケルチが効きます。

・ステップ数 : 何Hz飛ばしでシークするか設定できます。 細かく合わせられないと思ったらここを疑います。

・Correct IQ : SDRは中心周波数に機器由来のピークがでますが、これをカットしてくれます。

・Swap I & Q : I/Qのチャンネルを交換します。 これを間違えると周波数帯域が反転しているので、中心周波数で合わせると見えるのに、端では見えないという現象が・・・ 結構やられました。 FCD Pro+では反転させます。

同じ周波数を聞いているかどうかを確認するために、ハンディ受信機/トランシーバーがあると心強いです。

FFT Display 欄

・Resolution : CWなど微小な信号をWF(ウォーターフォール)画面で観測するなら重要です。初期値は4096段階ですが、CWを見ると分解能が足りなかったです。 PC性能と相談して32768程度まで上げました。

Frequency Manager 欄

幾つか周波数を登録しておくと楽です。

Recording 欄

記録形式は、復調した音声波形の記録と、BaseBand(I/Qデータ)をそのまま記録するモードの2つがあります。I/QデータはSDR#で記録時の中心周波数起点の帯域幅すべてを再生できるため、帯域内であれば、周波数を合わせ直して好きな形で復調することができます。 ファイルサイズはかなり大きいので気をつけましょう。

RTLSDRはConfigで帯域幅を絞ればファイル容量が減ります。 複数同時観測しないのなら、1Msps以下に絞っておいて良いと思います。

とりあえず羅列してみました。

調整が済んでいれば、ゲインの低い全方位アンテナでもビーコン信号なら比較的楽に見つけられます。 実は秋月で売っているハムバンドアンテナでもCWなら強力に見えて、条件が良ければFMパケットをデコードできることがあります。

衛星の飛来時間は変わっていくので、あとはいかにパスを逃さず受信できる環境を整えるかという問題になります。 ということで自宅ではSDR受信機を屋外設置して、ネットワーク経由でPCとつなげています。

これは最近上がったPocketQube規格の衛星、Eagle2のRTTYです。 全方位アンテナでもよく聞こえました。100ボーのFSKを視認できます。 この衛星の通信機は1個800円で買える100mW出力のRFICなので驚きです。

宇宙界隈は今年も忙しくなりそうです。