海外のCubeSatはCubeSatkitの系譜で、PC/104規格の基板を採用している例が多い。

PC/104とは小型の産業用ボードコンピューターの規格のこと。デスクトップPCのマザーボードとして一般的なPC/AT規格との違いとして、PC/104は計測、制御、通信インターフェース等を増設するために、縦に基板を積み重ねられるようになっている。

基板同士は連結ピンソケットを介して繋げられている。

元々はPCのISAバスを連結するためのもので、規格名も104ピンのコネクタを使うことから来ている(らしい)。 現在はISAバスを使うものは少ないので、PCIバスを連結するものが多く、こちらはPC104-PCIやPCI104と呼ばれ、ISAバスとは別に基板間コネクタが指定されている。 PC/AT規格のマザーボードのように、ネジ穴、基板間コネクタの位置が規定されている以外は比較的自由で、様々なコネクタが横からつきだしていたり、製造元やアプリケーションごとにかなりバリエーションが見られる。

Pumpkin社のCubeSatkitは、PC104ボード資産を活かせるようにしつつ、主要なコネクタ接続にはPCI信号のコネクタを使用している。 規格準拠の独自ボードはISAのコネクタを実装しないものが多い。基板外形は上手いこと1Uの構造外形に収まるようになっていて、欧米の大学衛星ではほとんどデファクトスタンダードとなっている。

過去には、PC/104規格の産業用ボードコンピュータをそのまま搭載した例があったが、最初からCubeSat用に作られた基板のみの場合が大半と思われる。

CubeSatkit サイト

http://www.cubesatkit.com/

PCB外形

http://www.cubesatkit.com/docs/CSK_PCB_Spec-A5.pdf

打ち上げ機会の増大により、参入、開発期間/コストの削減、信頼性の向上要求が増大している。 ただ、基板の規格はあくまでベースなので、分業体制を構築できないと特定企業のフルセットを購入しない限りメリットは薄そうだ。 日本では採用した所ってあるのだろうか…。

本格的な利用は置いといて、自分で作る基板も何かしらの規格化を行っておくと後が楽になりそうだと思い、これまでも趣味でPC/104もどきな構造を入手しやすいユニバーサル基板をベースに作ってきた。

汎用を求めすぎて全体設計に失敗する段階にあった頃の自分は、とりあえず制約条件として、CubeSatみたいに、立方体のスタック構造で機能を分けて作ってみよう、程度の動機で始めたのだが…。

これはユニバーサル基板(UP-204GSR)をスタックするために作ったもの。 この基板を、10mmスペーサと標準的な連結用ピンヘッダで連結して立方体をつくると、ちょうど東急ハンズで購入できる50mmのプラスチックキューブに収めることができる。ピンヘッダ1列で11ピンなので、PC/11。 ちょっと足りないので2列(22ピン)ほしいなぁと作ってから思った。

規格に沿って製造したものとして、データロガー基板MORIKAWA_LOGがある。

最近目をつけたのはB基板。95x72mmあるので、評価基板やブレイクアウト基板を載せて、余裕のあるブレッドボードモデルが組みやすい。 PC/11では屋外で機能評価するにはなにかと窮屈すぎたので、こちらはモニタリング用のセンサやIFを組み込む余裕を見込んでいる。ネジ連結なので強度の余裕もある。

連結用ピンソケットは40ピンタイプを使った。 ピンソケット同士を連結すると、10mmの連結スペーサでは高さが足りないので、調整のためすべてワッシャを嚙ませている。

わざわざ72mm角の正方形に基板を加工しているが、見た目にこだわってしまっただけなので、立方体縛りがなければ外形加工せずそのままスタックするほうが明らかに便利だろう。 そうして脳が規格化に縛られ始める…。

スタック型の基板にはひとつ欠点がある、それは一度組み上げると真ん中の基板にアクセスするために、全部ばらさなければならないということ。 規模が小さいうちは良いのだけれども…

構体がある程度大きくなってくると、基板を固定するパネル構造を取り外し可能にしたり、井桁構造に組み付けるほうがメンテナンス性が良くなる。

某計画で圧力容器内に設置するために制作した構体の初期案。 よくあるスタック型。

一応各階ごとに分離することはできたが、電装ハーネス処理を考えてなかったのでボツになったもの。 構造はMDFで、ホームセンターの加工サービスを利用。

Ver:2 大型のバッテリを中央の柱状空間内部に配置。 取り外し可能な板を4面に設置して、ネジ付きスペーサーで固定できるようにした。 基板や記録装置を4枚の板に組み付けて固定する。 柱と板の間に隙間があるので、電装の引き回しもしやすい。

PC/104とは小型の産業用ボードコンピューターの規格のこと。デスクトップPCのマザーボードとして一般的なPC/AT規格との違いとして、PC/104は計測、制御、通信インターフェース等を増設するために、縦に基板を積み重ねられるようになっている。

基板同士は連結ピンソケットを介して繋げられている。

元々はPCのISAバスを連結するためのもので、規格名も104ピンのコネクタを使うことから来ている(らしい)。 現在はISAバスを使うものは少ないので、PCIバスを連結するものが多く、こちらはPC104-PCIやPCI104と呼ばれ、ISAバスとは別に基板間コネクタが指定されている。 PC/AT規格のマザーボードのように、ネジ穴、基板間コネクタの位置が規定されている以外は比較的自由で、様々なコネクタが横からつきだしていたり、製造元やアプリケーションごとにかなりバリエーションが見られる。

Pumpkin社のCubeSatkitは、PC104ボード資産を活かせるようにしつつ、主要なコネクタ接続にはPCI信号のコネクタを使用している。 規格準拠の独自ボードはISAのコネクタを実装しないものが多い。基板外形は上手いこと1Uの構造外形に収まるようになっていて、欧米の大学衛星ではほとんどデファクトスタンダードとなっている。

過去には、PC/104規格の産業用ボードコンピュータをそのまま搭載した例があったが、最初からCubeSat用に作られた基板のみの場合が大半と思われる。

CubeSatkit サイト

http://www.cubesatkit.com/

PCB外形

http://www.cubesatkit.com/docs/CSK_PCB_Spec-A5.pdf

打ち上げ機会の増大により、参入、開発期間/コストの削減、信頼性の向上要求が増大している。 ただ、基板の規格はあくまでベースなので、分業体制を構築できないと特定企業のフルセットを購入しない限りメリットは薄そうだ。 日本では採用した所ってあるのだろうか…。

(番外編) Original Standard (オレオレCube規格)

本格的な利用は置いといて、自分で作る基板も何かしらの規格化を行っておくと後が楽になりそうだと思い、これまでも趣味でPC/104もどきな構造を入手しやすいユニバーサル基板をベースに作ってきた。

汎用を求めすぎて全体設計に失敗する段階にあった頃の自分は、とりあえず制約条件として、CubeSatみたいに、立方体のスタック構造で機能を分けて作ってみよう、程度の動機で始めたのだが…。

PC/11(仮)

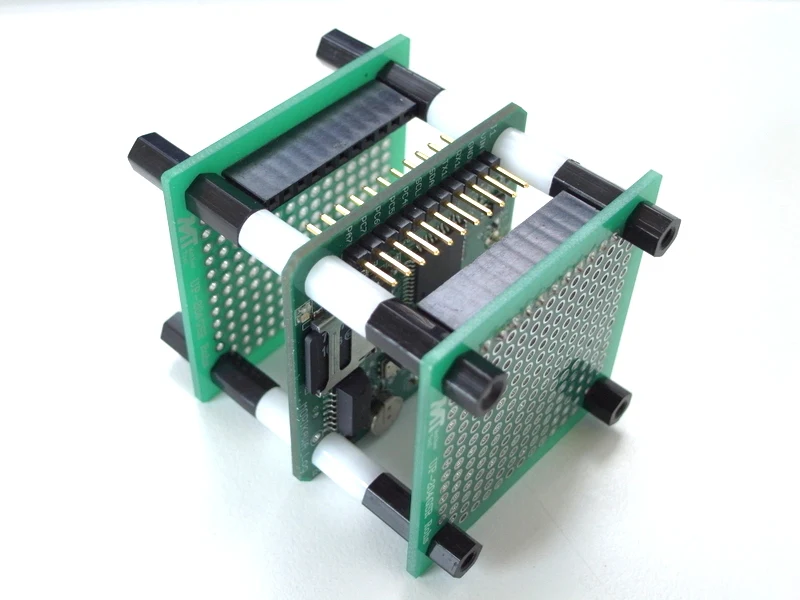

これはユニバーサル基板(UP-204GSR)をスタックするために作ったもの。 この基板を、10mmスペーサと標準的な連結用ピンヘッダで連結して立方体をつくると、ちょうど東急ハンズで購入できる50mmのプラスチックキューブに収めることができる。ピンヘッダ1列で11ピンなので、PC/11。 ちょっと足りないので2列(22ピン)ほしいなぁと作ってから思った。

規格に沿って製造したものとして、データロガー基板MORIKAWA_LOGがある。

PC/40(仮)

|

| 立方体教へようこそ |

連結用ピンソケットは40ピンタイプを使った。 ピンソケット同士を連結すると、10mmの連結スペーサでは高さが足りないので、調整のためすべてワッシャを嚙ませている。

わざわざ72mm角の正方形に基板を加工しているが、見た目にこだわってしまっただけなので、立方体縛りがなければ外形加工せずそのままスタックするほうが明らかに便利だろう。 そうして脳が規格化に縛られ始める…。

|

| PC/11 実装例 PC/40 実装例 |

構体がある程度大きくなってくると、基板を固定するパネル構造を取り外し可能にしたり、井桁構造に組み付けるほうがメンテナンス性が良くなる。

某計画で圧力容器内に設置するために制作した構体の初期案。 よくあるスタック型。

一応各階ごとに分離することはできたが、電装ハーネス処理を考えてなかったのでボツになったもの。 構造はMDFで、ホームセンターの加工サービスを利用。

Ver:2 大型のバッテリを中央の柱状空間内部に配置。 取り外し可能な板を4面に設置して、ネジ付きスペーサーで固定できるようにした。 基板や記録装置を4枚の板に組み付けて固定する。 柱と板の間に隙間があるので、電装の引き回しもしやすい。