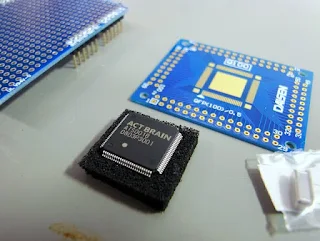

ACT BRAIN製音声合成IC ATS001B を組み立てる。

半年前に基板設計したのだが、リセット周りの回路を間違えてて、ICを焼いてしまった。

あまり時間が取れなかったので、もう一つ仕入れたけど放置していた。

やっぱりいろいろ試行錯誤してから回路に組み込む方針に切り替えて、 変換基板を買ってきた。0.5mmピッチのパッケージをはんだづけするにはどうすべきか。

とりあえず漁った方法から、現在のところ失敗無しできているのがこの大雑把な方法。

はんだ吸い取り線、30Wのこて、仕上がりを確認するための適当なルーペ、明るい場所を用意。

まず一箇所のみはんだめっきして、位置合わせをする。

できたらその後、数カ所固定しておく。

一列まるごと、豪快に半田を盛る。 ブリッジ上等。 ただし盛りすぎるとあとで大変なので、パターン面にしっかりはんだが行き渡る程度で大丈夫。 Wの小さい半田ごてだと、はんだを溶かすのに時間がかかるので注意。

スーッと吸い取られるので、適当なタイミングで吸い取り線を離す。 一度加熱され液状になったはんだが、吸い取られる途中で足全体、とくに基板との接点に流れ込んでいることが重要(だと思います^^)

吸い取りは、はんだブリッジを取り除ければ大丈夫。 少量が飛び出していた場合は、その足を小手先で再加熱してはんだを伸ばす。

接地が不安な場合は、多めに残して一足ずつ加熱していくこともある。

写真はヤニをIPAで拭き取った後。 ハンダが足全体に流れた。光源に透かしたところ。 大丈夫ですね。

すべての辺が終わったら、デジタルマルチメータで足同士がショーとしてないかだけチェックしておきましょう。

なお、吸い取りすぎると、足の接地ができてない場合があるので注意。 以前H8を自作基板に載せた後、I2C配線の半田不良でI2Cの動作がおかくなり、高速転送時だけエラーが発生すると言う難易度の高いバグを生産したことがあります。

I2Cに割り当てた足をすこしずつ再加熱してみた結果治ったのですが、徹夜で原因究明するハメに。 ロジアナ欲しい。<周辺回路>

自作基板でArduino用の自作シールドを作ろうかと思っているので、試作機も汎用シールドを使う。

開発当初は自作用シールドが近場で手に入らなかったが、最近はいろいろなところが販売してますね。 スイッチサイエンス製を買ってますが、千石でサンハヤト製のも取り扱い始めたようです。

開発当初は自作用シールドが近場で手に入らなかったが、最近はいろいろなところが販売してますね。 スイッチサイエンス製を買ってますが、千石でサンハヤト製のも取り扱い始めたようです。

変換基板下が結構空いてるので、周辺回路はそこに収めることにする。 Arduino Pro用に余った分をカット。

AquesTalkもバージョン上がってるし、それに合わせて新チップが出てきたりするのだろうか。

カーナビがゆっくり声だったら、思わず速度を落としたりして。