もやは原型をとどめていないけれど、RTL2832Uを搭載したチューナー基板のケースを製作した。

ついでにUSBケーブルの差がノイズレベルに及ぼす影響を見てみた。

(Realtekの蟹チップということで蟹SDRと呼ぼう)

ケース加工

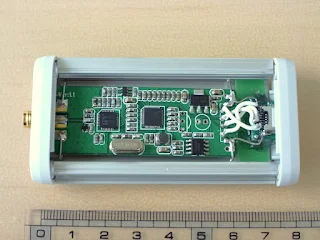

基板そのままでは心もとないので、タカチのMX2-4-8GSに入れてみた。

同時にUSBコネクタをmini-Bに交換。

RTL2382Uは発熱が多いので、直下の放熱パッドからケースに放熱できるようにしたい。

ということでアルミ平棒を2枚重ねて固定する。平面にはシリコングリスを塗布した。

ケースの底はt=1.6のガラエポ基板が差し込める構造だったので、本体は錫メッキ線でレールを、miniB端子側は適当な基板の切れ端を固定した。

|

| 中身 |

調べると秋月のmini-BコネクタDIP変換基板のヒューズで電圧降下していた。基板全体の消費電力は接続時0.6W, 起動時1Wとかなり大きい。 ヒューズをバイパスしたところ無事動作した。

|

| 外観 |

高級感がでた

USBケーブルによる受信ノイズレベルへの影響

ケース加工に至った動機の一つが、ノイズレベルがUSBケーブルのノイズ対策に左右されるというフォーラムで見つけた情報。 試しに電気屋でフェライトコア付きケーブルを探すと意外と無く、mini-B接続のものしかなかった。仕方ないのでちゃんと加工しようと思った次第。

ケースの方は、素子の発熱をうまく逃すことに成功し、1時間以上受信しても問題ないことがわかったので、窓辺でアンテナ位置を固定、二種類のケーブル(フェライトあり、なし)で受信してみた。

受信したのはWFM局のある80MHz

|

| フェライト無 |

|

| フェライト有り |

以上簡単な実験でした。